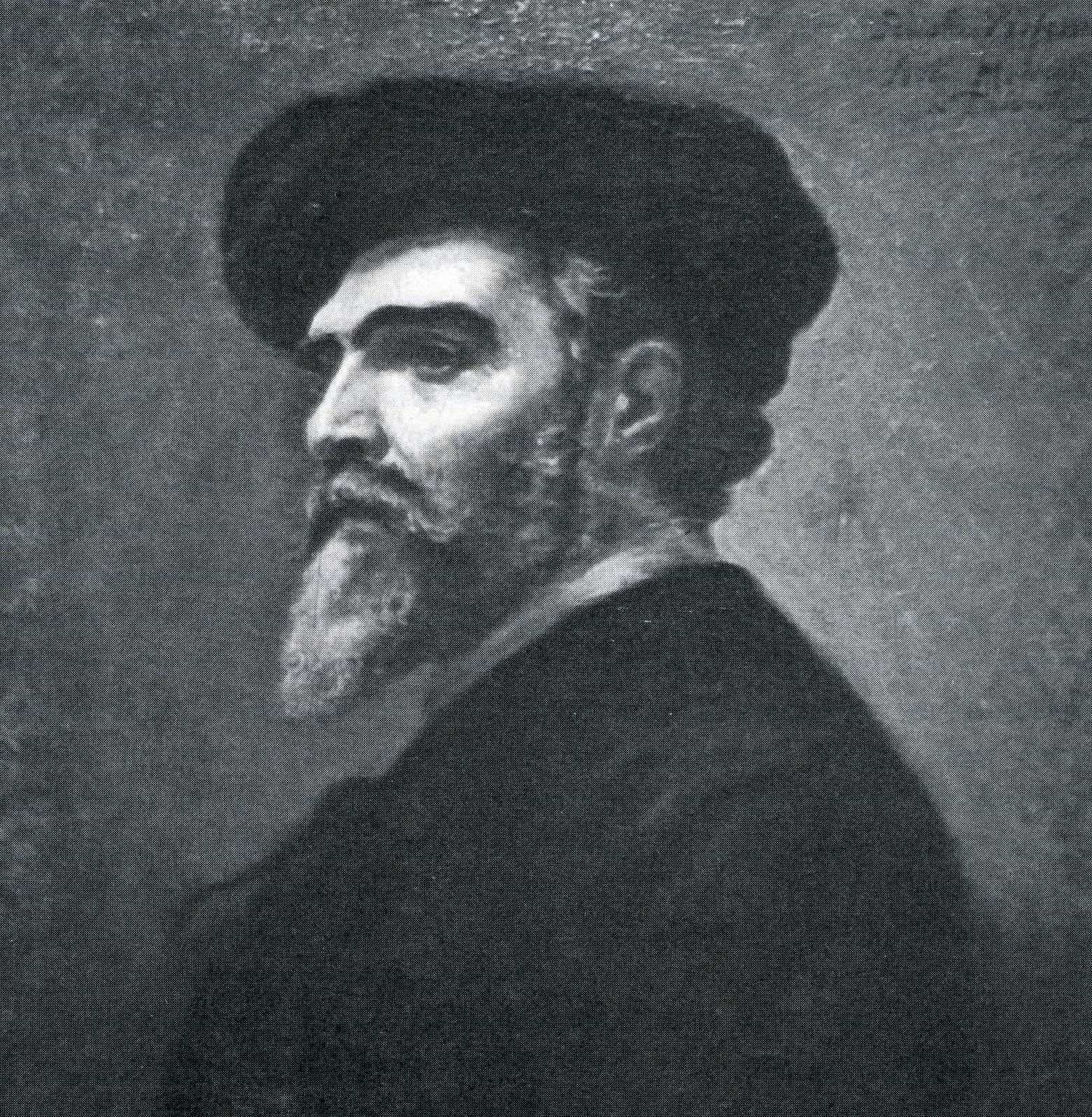

Pittore e patriota

(Foggia 1822 - Napoli 1897)

Nato a Foggia il 5 agosto 1822 (e non 1826 come accade ancora oggi di leggere in molte biografie), morì a Napoli il 5 gennaio 1897. È considerato uno dei protagonisti della pittura italiana, dal 1843 e fino quasi alla fine di quel secolo.

Figlio di Raffaele, un ufficiale della Intendenza e di Sofia Perìfano, sorella del più noto Casimiro, studiò inizialmente presso i Padri Scolopi di Foggia, per poi trasferirsi in Campania, a causa degli impegni paterni: prima a Salerno, poi ad Avellino, quindi a Napoli dove la famiglia lo iscrisse alla Facoltà di Medicina, prevedendo per lui la carriera di medico.

Ma le sue attenzioni vennero presto catturate dalle attività svolte presso il Regio Istituto di Belle Arti, dove conobbe due ottimi allievi, Domenico Morelli e Arminio Saponieri, ai quali mostrò una serie di suoi disegni, che raccolsero il consenso dei due eccellenti studenti, e che lo incoraggiarono a continuare.

Gli inizi

Non ancora ventenne, Francesco Saverio Altamura (questo il suo nome completo) interrompe gli studi universitari concentrando la propria attività esclusivamente in campo artistico. Nel 1847 partecipa al concorso per una borsa di studio per avere diritto al “pensionato romano”, prova che supera brillantemente. Il giovane pittore foggiano aveva ottenuto il primo posto – insieme all’amico Morelli – centrando perfettamente il tema assegnato, L’Angelo che intima a Goffredo di continuare la lotta per la liberazione del santo Sepolcro, ispirato alla Gerusalemme liberata di Torquato Tasso.

A Roma Saverio Altamura si trova a suo agio. Vi arriva all’inizio del 1848 e aderisce al clima culturale, artistico e politico di quel tempo, e che si rivelerà molto arricchente. Tornato a Napoli, nutrito di sentimenti nuovi, e dopo che il suo valore artistico era stato già apprezzato dalle più alte cariche del Regno, anche con acquisti di suoi pregiati lavori, Altamura dopo aver incontrato il Re comincia a dipingere La morte di un crociato. Il dipinto non passa inosservato. Il motto posto ai piedi della tela (“Dio lo vuole”, motto dei crociati e implicitamente della nuova Italia) è in un certo senso la prova della sua adesione agli ideali unitari, in netto contrasto con la politica e lo spirito borbonico imperanti.

Precursore dei "Macchiaioli"

Nei primi anni trascorsi a Firenze, il pittore foggiano aveva prodotto molti quadri, in buona parte di stampo paesaggistico, con i quali aveva partecipato anche ad alcune Esposizioni. Ma sarà un viaggio compiuto nel 1855 a Parigi, con l’amico Serafino De Tivoli in occasione della Esposizione Universale dei prodotti dell'agricoltura, dell'industria e delle belle arti, a svelargli un nuovo modo di vedere il creato e, soprattutto, di dipingere. Una novità in particolare lo colpisce: l’uso del ton gris, una sorta di escamotage tecnico usato da diversi pittori francesi con cui si ricavava una intonazione velatamente grigia del colore che, moderando l’eccessiva e levigata brillantezza della materia, permetteva una visione delle cose più vicina al reale.

Tornato a Firenze, i suoi discorsi sul ton gris contribuirono in maniera netta ad arricchire il movimento dei “Macchiaioli”, grazie al ricorso ad una visione della luce e dei colori che rompeva di fatto con il modo di dipingere accademico.

Era però sua convinzione, al pari dell’amico Morelli, che occorresse rappresentare “figure e cose non viste, ma immaginate e vere a un tempo”, da cui la scelta di eseguire – specie nel periodo vissuto in Toscana – quadri aventi per oggetto preferibilmente soggetti storici e che privilegiassero l’aspetto romantico. Questa determinazione gli permise, inoltre, di attualizzare la situazione italiana e di tenere sempre acceso il sogno di un’Italia unita.

Tra le opere del periodo fiorentino, vanno ricordate il trittico con le Storie di Buondelmonte, o quello che unanimente viene riconosciuto come il capolavoro della pittura di storia, Il trionfo di Mario sui Cimbri. Con questo quadro – che oggi si conserva a Palazzo Pitti in Firenze – Altamura vince nel 1859 il primo premio nel concorso che il Governatore della Toscana, Bettino Ricasoli, aveva bandito per celebrare la vittoria nella Seconda Guerra d’indipendenza e per associare l’arte a intendimenti civili.

Il primo importante lavoro realizzato a Firenze fu invece Il primo passo dell’esule cui fece seguito (1860) il ben più impegnativo e pregnante I funerali di Buondelmonte, opera conservata attualmente a Roma nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna.

Si attenua l'impegno artistico

Col passare degli anni, la sua vena creativa e, soprattutto, il suo temperamento impulsivo cominciarono ad attenuarsi e i suoi ultimi lavori furono ispirati prevalentemente a soggetti religiosi. Nel 1893 realizza a Lecce una Sacra famiglia per l’Educandato Provinciale delle Suore Marcelline e a Squinzano, sempre nel Salento, una Pietà per una Cappella privata. Furono anche le ultime circostanze che gli permisero di rivedere la sua città di origine.

Saverio Altamura spirò a Napoli il 6 gennaio 1897, dopo essersi nuovamente ammalato, e la bara fu tumulata nel sepolcreto dei Professori di Belle Arti al Cimitero monumentale di Poggioreale. L’epigrafe porta la prestigiosa firma di Gabriele d’Annunzio, che dettò: “Saverio Altamura / nobilmente visse / d’amor patrio e d’arte / Dalla suprema sentenza / de’ Borboni colpito / esule trasse / in Toscana gentile / ove conforto chiese ed ottenne e la gloria”.

Foggia gli ha dedicato una centralissima via e intestato l’Istituto Tecnico Industriale.

L'impegno politico

A Napoli, il 15 maggio 1848, l’artista rivela le sue convinzioni politiche, incarna le vesti del patriota e si unisce alla folla, ma viene arrestato. Grazie ad un salvacondotto ottenuto dalla madre, è costretto a fuggire, fermandosi prima in Abruzzo – dove, nell’ottobre 1853, contumace, è condannato a morte – e poi in Toscana. Qui giunge nel 1850 e vivrà da esule fino al 1859.

Nella Firenze di quel tempo, l’artista foggiano si adegua a un clima culturale caratterizzato da una maggiore liberalità; sarà anche l’occasione che darà una svolta alla sua vita. Infatti, la vivace attività artistica della città, comprensibilmente ricca di fermenti culturali, gli consente di partecipare alla vita politica e soprattutto artistica che, rispetto alla Napoli dei Borbone, si manifesta con aperte discussioni nei caffè cittadini. Uno di questi in particolare, il “Caffè Michelangiolo”, si caratterizza come punto d’incontro di un gruppo di giovani artisti – non solo fiorentini – dalle cui esperienze nascerà il successivo e celebre movimento pittorico dei “Macchiaioli”.

L'incontro con Garibaldi

Nel 1860 Saverio Altamura, non potendo restare estraneo agli avvenimenti politici che da più parti si svolgevano a favore dell’Unità d’Italia, fa ritorno a Napoli, combattendo con le truppe garibaldine e il 7 settembre siede con Giuseppe Garibaldi nella carrozza con la quale il Dittatore fa il suo trionfale ingresso in città. All’Eroe dei due Mondi, Altamura – considerato una sorta di pittore ufficiale – dedicherà più di un quadro fra cui un celebre Ritratto tuttora presente nella camera-museo all'Isola di Caprera, ove Garibaldi morì e un Ritratto di Garibaldi conservato a Milano presso il Museo del Risorgimento.

L’artista-patriota foggiano in seguito fu eletto consigliere comunale a Napoli, un incarico che però riuscì a mantenere solo per circa un anno. Nel 1861, infatti, fece ritorno a Firenze per proseguire l’attività artistica.

E saranno anni di grande impegno artistico. Qui, nello stesso anno, partecipa alla Prima Esposizione Nazionale con I funerali di Buondelmonte, opera che farà discutere non poco, mentre quattro anni dopo affresca la cappella del Palazzo Reale di Napoli. Nella città partenopea si trasferisce definitivamente nel 1867 dove continua a dipingere, a partecipare a varie esposizioni incontrando anche alcuni problemi tanto da arrivare a chiedersi se fosse davvero quella l’Italia tanto agognata! A Napoli è anche impegnato nell’organizzare la Società Promotrice delle Belle Arti, intestata al pittore Salvator Rosa.

Una travagliata vita familiare

Tra i tanti problemi che segnarono la sua vita, non mancarono quelli di salute. Nel 1868 viene colto da febbre perniciosa, a Paestum, mentre dipinge dal vivo tra le famose rovine. Ricoverato, gli vengono riscontrati seri disturbi psichici, ed è costretto all’inattività per diversi mesi. Ripresosi, non smette di partecipare a mostre e a grandi manifestazioni, sia in Italia che all’estero.

Nel 1878 è presente all’Esposizione Universale di Parigi alla quale, curiosamente, partecipa anche suo figlio Giovanni con due grandi tele a carattere storico, ospite del padiglione greco. Giovanni Altamura non a caso era presente sotto la bandiera della Grecia. Nel 1855 suo padre aveva sposato la pittrice greca Elena Bukuras, dalla quale sarebbero nati tre figli: Sofia, Giovanni e Alessandro. I primi due in realtà nacquero prima che Altamura e la Bukuras contrassero matrimonio a Firenze, mentre Sofia fu l’unica a non seguire il genitore in campo artistico.

Dopo circa dieci anni di vita comune, Altamura e la moglie si separano, col conseguente ritorno in Grecia della donna e dei figli Sofia e Giovanni. Alla base della rottura forse l’amore dell’artista per un'altra pittrice greca, Eleni Sionti, di cui non c’è però traccia nella sua Autobiografia. La “passione” di Altamura per le donne non si fermerà qui, avendo stabilito in seguito un’ultima relazione con la pittrice inglese Jane Benham Hay.

Anche il fratello minore di Giovanni, Alessandro, avrà modo di “incrociare” il padre in un’altra importante Esposizione. Accadde nel 1880, a quella di Torino, e si ripeté in altre circostanze. Saverio Altamura aveva esposto anche a Foggia, in età giovanile. Risale infatti al 1843 la sua partecipazione ad una prima Esposizione Provinciale, cui fecero seguito altre due, quelle del 1865 e del 1869 promosse tutte dalla “Reale Società Economica di Capitanata” e della Camera di Commercio ed Arti.

Scheda

Personaggio

Francesco Saverio Altamura

Detto anche

-

Classificazione Dewey

759

Periodo MC

Dal 1800 al 1914

Parole chiave

- Napoli

- Gabriele D’Annunzio

- Giuseppe Garibaldi

- Arte francese (ton gris)

- Arte italiana (Macchiaioli)

- Unità d’Italia (patriottismo)

- Firenze (“Caffè Michelangiolo”)

- Arte italiana (pittura sec. XIX)

- Esposizione Universale di Parigi (1855)

- Esposizione Universale di Parigi (1878)

- Napoli (Società Promotrice delle Belle Arti “Salvator Rosa”)

Bibliografie

- Opere dell'autore

- Opere sull'autore

- Altamura Saverio, Vita ed Arte. Prefazione. Napoli: Aurelio Tocco Editore, 1896.

- CELLAMARE DANIELE. Saverio Altamura nell'arte e nella vita, in “La fionda. Rivista di lettera ed arti”. San Marco in Lamis: I numero di saggio (dicembre 1932), p. 6;

- CESARI NICOLA. I dipinti di Saverio Altamura nella matrice a Castrignano dei Greci, s.l., Amministrazione Comunale Castrignano dei Greci, 1997.

- CESATI FRANCO. Le strade di Firenze: la storia di una città attraverso la guida alfabetica di 2400 vie, piazze e canti. Roma: Newton Compton, 1994;

- CHIARINI MARCO. voce “Saverio Altamura”, in Dizionario biografico degli italiani. Roma: 1960, vol. II;

- CRISTINO GAETANO. Altamura Francesco Saverio;

- DALBONO CARLO TITO. Storia della pittura in Napoli ed in Sicilia dalla fine del 1600 a noi. Napoli: Luigi Gargiulo, 1860;

- DI GIACOMO SALVATORE. Luci ed ombre napoletane. Napoli: Perrella, 1914;

- FARESE SPERKEN C. Francesco Saverio Altamura a Castrignano de' Greci: un aspetto della pittura religiosa del tardo Ottocento, in “Bollettino d'Arte”, LXVII, 15, 1982, pp. 115-126;

- FARESE SPERKEN C., MARTORELLI LUISA, PICCA FRANCESCO. La patria, l'arte, la donna. Francesco Saverio Altamura e la pittura dell'Ottocento in Italia. Catalogo della Mostra tenuta a Foggia nel 2012-2013. Foggia: Grenzi, 2012;

- Foggia a Saverio Altamura, supplemento del giornale “L’evoluzione”, Foggia, Tip. Pistocchi, 20 ottobre 1901;

- JERACE FRANCESCO. Saverio Altamura. Cenni biografici. Memoria letta alla R. Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli dal socio ordinario residente Francesco Jerace. Tip. Cimmaruta, Napoli, 1917;

- GENTILE FRANCESCO. Profili di artisti. Foggia, 1929;

- GENTILE FRANCESCO. Saverio Altamura, patriota e pittore romantico. Lucera: Cappetta, 1926;

- Il movimento macchiaiolo prima del 1861;

- LIMONCELLI MATTIA. 1864. Una data, un ambiente, una Mostra, un dimenticato: Saverio Altamura. Discorso pronunciato l'8 Dicembre 1932 alla Accademia di belle arti. Napoli: Tip. Editoriale, 1933;

- LORENZETTI COSTANZA. Francesco Saverio Altamura, in “Japigia”, Bari, Anno VIII, 1937, pp. 178-223;

- MATTEUCCI VITTORIO. A Saverio Altamura. Il R. Istituto Tecnico di Foggia un mese dopo la morte del grande artista. Foggia: Leone, 1897;

- MONTEVERDI MARIO. Storia della pittura italiana dell'Ottocento. Vol. 2. Milano: Bramante, 1975;

- PIEMONTESE GIANFRANCO. Gli Altamura ritrovati. Giovanni Ioannis Jean Altamura. Catalogo della mostra tenuta a Foggia dal 28 febbraio al 24 marzo 2009. Foggia: Fondazione Banca del Monte, 2009;

- PIEMONTESE GIANFRANCO. Francesco Saverio Altamura Painter and revolutionary, in Jean Altamouras His life and works (a cura di) Eleni Kipreou, Atene, 2011;

- SIMONE MARIO. Saverio Altamura, pittore-patriota foggiano nell’autobiografia, nella critica e nei documenti. Foggia: Studio Editoriale Dauno, 1965;

- SPINOSA NICOLA. Capolavori dell'800 napoletano. Dal romanticismo al verismo: dalla Reggia di Capodimonte alla Villa reale di Monza, Milano, Mazzotta, 1997;

- STELLA MARIA CARMELA. Francesco Saverio Altamura. Foggia: Apulia, 1983;

- STELLA MARIA CARMELA. Francesco Saverio Altamura in 1897-1997. Atti della celebrazione del Centenario della morte di Saverio Altamura, Istituto Tecnico Industriale “Saverio Altamura”, Foggia, 2000;

- VILLANI CARLO. Scrittori ed artisti pugliesi antichi, moderni e contemporanei. Trani, 1904.

A cura di Maurizio De Tullio